実際に大砲を製造した反射炉として国内で唯一現存する韮山反射炉は、2015年7月、明治日本の産業革命遺産の一つとして世界遺産に登録されました。世界遺産登録から10周年となる今、将来へ残すべき韮山反射炉の魅力を伝えます。

明治日本の産業革命遺産とは?

製鉄・製鋼、造船、石炭産業など、明治以降の日本の近代化において重要な役割を果たした産業遺産群で、全国8県に23の構成資産があります。

世界遺産登録10周年を記念した全国カードラリーを開催します!

今こそ知りたい!韮山反射炉

1850年代

●ペリー来航(1853年)

・反射炉築造開始(1854年)

・反射炉完成、稼働(1857年)

Q.韮山反射炉はなんのために建てられたの?

A.外国からの脅威にさらされた江戸時代末期、大砲を製造するために建てられました。

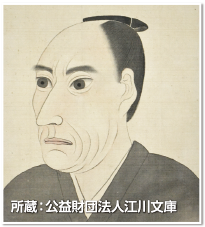

韮山反射炉を手掛けた韮山代官の江川英龍(ひでたつ)。

跡を継いだ息子の英敏(ひでとし)が完成させた

1860年代

・反射炉使用終了(1864年)

●明治維新(1868年)

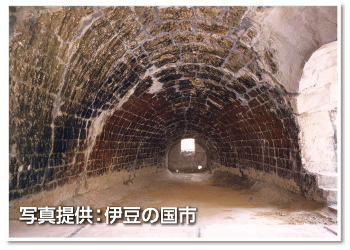

Q.どんな仕組みで大砲を造ったの?

A.炎や熱を天井で反射させ、約千数百度の高熱で鉄を溶かして造りました。

反射炉内部。耐火れんがで造られ、天井がドーム状になっている

Q.造られた大砲はどうなった?

A.鋳造された4門(個)の鉄製大砲は、江戸へ運ばれ、国内防衛の象徴的な役割を果たしました。

実際に鋳造された大砲のレプリカ

1900年代

・最初の補修工事(1908年)

・史跡指定(1922年)

Q.なぜ使わなくなった後も残されたの?

A.明治の終わり頃、保存・継承のために地元の人々が立ち上がって活動したためです。

明治41(1908)年に最初の補修が行われた後、

現在まで幾度も修繕が重ねられてきた(写真は明治42年のもの)

2000年代

●世界遺産登録(2015年)

●世界遺産登録10周年(2025年)

大切に保存され、世界遺産登録へ

夏休みはぜひ韮山反射炉へ!

- 住所/伊豆の国市中268

- 東名沼津IC・新東名長泉沼津ICから約40分

- 伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅から徒歩約25分(タクシー約5分)

問い合わせ/県富士山世界遺産課 TEL/054(221)3746 Eメール/sekai@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

総務部広聴広報課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2231

ファクス番号:054-254-4032

PR@pref.shizuoka.lg.jp